【今思うこと】 「『学生の第九』を終えて…」 71 期 小宅巧馬

2020(R2)卒 71期 小宅巧馬 K組 先進理工

『学生の第九』を終えて…

年末を彩るあの調べ「第九」。第九は今年、初演から200周年を迎えました。皆さんが初めて第九を聞いた、あるいは演奏したのはどんなコンサートでしたか?年末に日本各地さまざまなホールで開かれている市民第九?ショッピング施設の年末商戦を彩るBGM?往年の早大生が隔年で開かれていたフロイデルハルモニー…?そんな第九をいま学生だけで演奏してみたらどうなるのだろう…?在住地が同じで集まるのではなく、同年代の音楽を愛する人々が集い、演奏する第九。そして、「An die Freude」の詩に出逢ったときのベートーヴェンと同じ世代による第九。そんな想いから始まった『学生の第九』…

第九とは…

…と、ここまで第九の2文字が7回も登場しましたが、正式名称は『Ludwig van Beethoven作曲《交響曲第9番ニ短調「合唱つき」》Op. 125』という全4楽章からなる1時間以上の超大作です。「天ぷらそば食べよう〜♪」という替え歌として、また町田樹がフリーのBGMに採用したことでも有名な曲です。

第九との出逢い

さて、私が初めて第九に出逢ったのは、小学5年生のこと。三重県伊勢市のただの公立小学校に通っていた私は、姉の勇姿を見るためにのちに通うことになる公立中学校の文化祭へ。当時、文化祭は土日の2日間開催。その2日目のフィナーレに中部大会に出場していた合唱部を祝して全校合唱で演奏されたのが、ピアノ伴奏版の第九でした。音楽の先生が指揮、養護教諭の先生がピアノ伴奏を務め、ソリストは全員中学生。そう、全て公立中学校の関係者だけで演奏される第九だったのです。Prestoで始まるピアノ伴奏が静寂の体育館を貫き、バリトンソロが「O Freunde, nicht diese Töne!(おぉ友よ。この調べではない!)」と歌い出したとき、小学生ながら「この人たちは今からとんでもないものを披露してくれるはずだ…」と思ったのを覚えています。

さて、私が初めて第九に出逢ったのは、小学5年生のこと。三重県伊勢市のただの公立小学校に通っていた私は、姉の勇姿を見るためにのちに通うことになる公立中学校の文化祭へ。当時、文化祭は土日の2日間開催。その2日目のフィナーレに中部大会に出場していた合唱部を祝して全校合唱で演奏されたのが、ピアノ伴奏版の第九でした。音楽の先生が指揮、養護教諭の先生がピアノ伴奏を務め、ソリストは全員中学生。そう、全て公立中学校の関係者だけで演奏される第九だったのです。Prestoで始まるピアノ伴奏が静寂の体育館を貫き、バリトンソロが「O Freunde, nicht diese Töne!(おぉ友よ。この調べではない!)」と歌い出したとき、小学生ながら「この人たちは今からとんでもないものを披露してくれるはずだ…」と思ったのを覚えています。

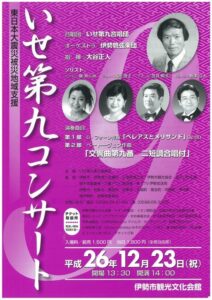

その演奏に感動した私はその2年後、中学入学とともに同中学の合唱団に入団し、合唱人生を始めました。私が在籍した3年間も毎年文化祭では全校合唱で第九を歌い、ある種の伝統文化になっていました。また、音楽の先生の誘いを受け、年末には伊勢市民の第九にも毎年参加させてもらいました。

中学卒業とともに上京し、早稲田大学高等学院へ-

父の異動の関係で、家族で上京することになり、憧れだった早稲田大学高等学院へ。第二外国語はドイツ語を選択、またグリークラブに入部し、合唱こそ続けたものの、第九への熱は薄れ、東京でのキラキラな生活を楽しんでいました。グリークラブで東京都高等学校文化連盟音楽部門の第3地区地区大会に向けた運営委員会のチーフ、委員長を務め、高校2年生時には東京都文化会館での中央大会の運営にも携わったことから、演奏会運営の世界に足を踏み入れることになりました。

第九との再会―

2019稲門祭『第九 in 早稲田アリーナ』

先輩から学生指揮者の職を引き継ぎ、高校3年生として部活に参加していたある日、部長だった榎本先生に呼ばれ教員室へ行くと、『第九 in 早稲田アリーナ』の案内を渡されました。戸山キャンパスに新たに設置される早稲田アリーナの竣工を記念し、2019年の稲門祭にて早稲田大学交響楽団OBOG、早稲田大学グリークラブOB、早稲田大学混声合唱団OBOG、早稲田大学合唱団OBOGとそれぞれのサークルの現役および附属校系属校の音楽系部活の生徒が一丸となって第九を演奏するという企画でした。上京後、友人と一度は第九を歌っていたものの、第九への想いにどこか蓋をしていた自分は、「憧れの早稲田で、第九を歌える!」という夢のような企画に胸が高鳴りました。もちろん、大好評のうちに終演したのを覚えています。

https://youtu.be/bWgtVb-o4CI?si=sK1hii5r0T9KAZNd

フロイデルハルモニーという過去―

ところで、読者の皆さんは、早稲田大学に「フロイデルハルモニー」という企画があったのをご存知でしょうか。早稲田大学の音楽系サークルと、周辺大学の合唱サークルにより、1957年から、2007年の復活公演を含め全23回開催された(私からすれば)伝説の企画です。某有名指揮者が初めて第九を振ったのもこの企画とされています。

コロナ禍―

所属学科が発表され(部活に打ち込みすぎたせいか、第二志望でした)、大学準備講座が開講され始めた頃、中国 武漢にて新型ウイルスが確認され、瞬く間に世界は変化を余儀なくされました。高等学院グリークラブの定期演奏会、卒業式、大学の入学式…全てが中止に。サークル活動も自粛を余儀なくされ、通学も合唱もできない日々に、大学生になれているのか…?という自問自答の日々を過ごしました。2020年秋頃より徐々に規制が緩和されるものの、飲み会の禁止や、2つ以上のサークルを横断したイベントの禁止など、普通ではない日常を“日常”とするしかないやるせなさを感じていました。そんな毎日に、「歓喜」の2文字などありませんでした。

ポストコロナへの第一歩として–

22年になり、自分も大学3年生に。経験のない対面での新歓活動に奔走した春学期が過ぎると、ある種の燃え尽き症候群になっていました。そんなある日、『第九 in 早稲田アリーナ』の案内をたまたま目にしました。「演奏会運営のいろはは高校時代に叩き込まれた。予算決算等の会計業務や練習場所の押さえ方、SNS運用方法などは新歓で学んだ。そして、高校時代からのさまざまなご縁で、頼れる大人も、一緒に演奏できそうな大学生たちとのつながりも持っている。今なら、学生だけによる第九の演奏会を自分の力で実現できるのではないか」と考えた私の手は、気がついたらキーボードの上にいました。東京都中の第九ができそうなホールを探し、それぞれのホールごとに予算を作成。プロジェクト書までも書き上げ、予算とともに添付し、個人名義で早稲田大学の音楽系サークルにメールを送りました。各サークルからはあまり肯定的なご意見を頂けなかったものの、他大学の知り合いにこれを話したところ、意気投合。舞台は早稲田ではなかったものの、学生の第九は動き出しました。

学生の第九実現へ–

2022年の年末ごろから会議を重ね、さまざまな案がありましたが、運営も指揮者もソリストも、全員学生の第九演奏会となりました。23年8月からは練習が始まりました。もちろん楽団はこの演奏会のためだけに結成された楽団であったため、練習は「初めまして!」の自己紹介から始まりました。それ故、技術面・運営面などたくさんの苦労がありました。一方で、団員の多くが第九初挑戦だったため、それぞれが真摯に第九に向き合い、半年以上練習を積み重ねたことで、より読み込まれた第九になっていきました。ついに24年2月28日、本番の日を迎えました。

演奏の模様はこちらからご覧いただけます。

https://www.youtube.com/watch?v=lX5yRaakPys&t=3782s

終わりに

初めての出逢いから12年後、干支一周回った年にこんなことをするなんて…客席には私に第九との出逢いをくれた姉はじめ家族一同、また当時中学校の体育館で指揮を振っていた私の恩師も駆けつけていただきました。

私の夢は、もう一度早稲田関係者による第九を実現すること。誤解を恐れずいうなれば、「フロイデルハルモニーの復活」。今の学生たちには当時の方々にも負けない熱意と音楽への愛があることを学生の第九演奏会が社会に示せていれば幸いです。

―今、各地で“高齢化““団員不足“を理由に、第九コンサートを終了するという報道が見られています。本楽団で第九を演奏した学生が、いつの日か、また年末に第九を演奏できますように。第九が、未来永劫、日本で愛され、演奏され続けますように。―(パンフレットより)

「一万人の第九」参加のため万博開会式に向かう飛行機の中で。

出典:

https://isekan.webnode.jp/%E6%BC%94%E5%A5%8F%E4%BC%9A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B/%E3%81%84%E3%81%9B%E7%AC%AC%E4%B9%9D%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%88/

出典

https://tomon-music.net/group/waseda_orchestra