【思い出】 「私の『おんりぃ・いえすたでぃ‘60s』」 14期理事 樋野隆弘

1963(昭38)年卒 14期理事 樋野隆弘 A組 経済

私の『おんりい・いえすたでい‘60s』

評論家の山崎正和は、著書「おんりい・いえすたでい‘60s」で60年代を脱産業化の芽生えたときと概括したが、私にとって最も多感な青春時代にあたる60年代は、政治の季節と呼んでも良いように思われる。

60年代の幕開けである昭和35年に、早大付属高等学院に入学した。

この年、春から初夏にかけて、国中が反安保闘争一色で塗りつぶされていた。当時の政権の最高責任者が、国会を取り囲むデモが日増しに膨れ上がるのを目前に「銀座や後楽園球場は普段と変わらず、私には声なき声が聞こえる」と嘯いたことは、当時の紛争のすさまじさを逆に証明していると言えよう。

我々のクラスでも、ストに参加すべきか否かが熱っぽく討議された。私自身は、単独採決という手続き上の問題を即安保阻止に結び付けるような風潮には同意できず、先ずは我が国の国際社会に置かれた立場を踏まえ安保条約の改訂内容を吟味することから始まるべきではないかといったことを舌足らずに発言したように記憶している。結局、クラスの大勢としてデモに参加することにはならず、個人で参加した者が数名出たのではなかろうか。安保闘争に関わった学生、市民の内には、この後、挫折感を抱えながらベトナム反戦運動あるいは成田闘争に身を投じていった闘志も少なからずいたと思われる。

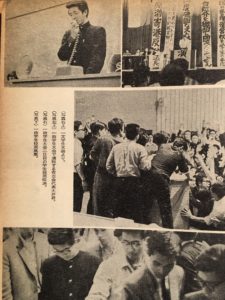

63年に早大政経学部に進むが、65年末から翌年にかけての半年、学内が授業料値上げと学生会館管理問題に端を発する早大闘争(第一次)の嵐が吹き荒れた。各学部がストに突入し、1月末には全学挙げての試験ボイコット、大学構内はバリケード封鎖され2月末には機動隊が入り、4月末には総長の辞任表明があったりした。

政経学部(一政)は文学部と並び強硬路線で三派系全学連主体の全学共闘会議をリードしていたとみられるが、各学年の有志が 自然発生的に集まり一政有志会が結成された。メンバーは30名程度でその内およそ三分の一が学院出身者であったと記憶している。思想信条を乗り超え、組織の重要な決定にあたっては、学部投票にかけ多数決にて決すべきとの主張を唯一の運動方針にして東奔西走の日々を過ごした。全学投票は何としても 阻止せんと共闘会議側は、4月22日に一政

有志会に夜襲をかけ、我々は真夜から明け方近くまで監禁状態に置かれた。出入口はゲバ棒等で武装した活動家に占拠され、命も危ぶまれる状況の下、小さい机を挿んで、大衆団交宜しく共闘会議議長に対峙した。多数決原理はそれ自体で積極的価値を持つものでないが、いかなる体制の組織にあっても誤謬の多い人間の営為に決着を付ける為の次善の方法論として尊重されるべきではないかとの我々の主張に対し、議長側は、ノンポリ日和見、タダモノ主義とった公式的罵倒を浴びせ続けた。当時、マルクスや新左翼系統の書物は未だ殆ど読んでいなかったが(これを契機にその後、詩人・評論家の吉本隆明は、その全軌跡をフォローしたいと考える思想家の一人になるが)文藝評論家の福田恒存、哲学者の田中美知太郎といった保守の論客については、学院時代からの持続的な精読を通じ、その深い人間観と真理を希求する多面的な思考、倫理観に裏打ちされた強靭な論理性に触れ

アジ演説をする大口昭彦共闘会議議長

ていたことから、議長側の提起する議論、弾劾はいかにも浅薄に思われ、むしろ体力派の議長の人の良さだけが強く印象に残っている。

その後、何とか6月4日に一政学部投票を実施することに漕ぎ着けるものの、将に投票が行われる檀上で、又もや投票阻止を企む武装勢力に襲われるが、体育系学生の数人が舞台に駆け上がり「暴力には暴力で」という一触即発の中で無事投票が実施されストライキが解除されることになる。これらを通じて、真善美を希求する思考、思想の強さと、他方これらが暴力の前では全くの無力であるという現実の厳しさの両面を痛いほど知らされた。早大闘争を先駆とし、68年~69年には明治、日大、東大など全国に同様な学生運動が続発し、海の向こうでもパリ、カルチェ・ラタンの5月革命など反体制学生運動が世界的な拡がりを示す。60年代を締め括るように、小説家の三島由紀夫は、69年春、単身東大に乗り込み全共闘を相手に挑発するも不発に終わり、70年の第二次安保闘争では余りの低俗さに失望し,それでは自分が舞台に立つしか ないとばかり11月25日、市ヶ谷駐屯地

下段、学部投票で一票を投じる樋野さん(学生服)

で自衛隊員に決起の激を飛ばすが、これも全くの茶番劇に終わり、古式に則って自刃するに至るという一連の経緯は、政治的季節の終焉を象徴するように思えてならない。新左翼が内ゲバやリンチに走るなど過激さを増しながら大衆的基盤を完膚なきまでに失うモメントは、72年の連合赤軍による浅間山荘事件に求めることが至当と思われるが、その背景には、閉ざされた空間で情念と思弁が混在し肥大化した結果の自家 中毒ばかりでなく当事者は意識していなかったであろうが、物質的繁栄や合理主義を唾棄し自ら死んでみせた三島への有効な対抗手段を見出せなかった焦りもあったのではないかと今では考えている。

一政ストの解除が全学的なストの解除にも繋がり学園の正常化に寄与したことは事実としても、これを一政有志会の手柄のように言ってくれる人もいたが、我々は、当時も、今も、全くそのように考えてはいない。学生が全学投票に駆けつけたのは、ストの余りの永さに辟易し、身に迫る就職や進級試験に焦りを感じ始めたという誠に身勝手なエゴイズムに依る部分が圧倒的であったことは否めないと思われる。当時、こうしたノンポリや、「君の言うことも良く分かるが、もう少し平和的に」などと物知り顔で全く行動しない進歩的文化人を模したグループが、日も夜もなく活動に邁進する過激派学生以上にタチが 悪く思えたことも確かであるが、今では彼らも時代の共有者として懐かしく 思い起こされる。政治的季節をやり過ごすことで、むしろ「非政治的人間」として生きることの大切さを強く感じ、その確信はその後の社会人生活を通じて一層強くなり、後期高齢者の仲間入りをした現在にまで至っている。

「オンリー、イエスタディ‘60s」は、本来「(昨日のごとく)ほんの少し前の60年代」を意味するものであろうが、命の危険も顧みず青春期の仲間と共に走り抜けた60年代は、私にとって「たった一つの大切な時代」として、今でも胸中、微かに、しかし確かに輝き続けている。